Was ist Globalisierung?

Wir haben die Vision von einer Welt, in der die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet und gerecht verteilt werden.

- Ein Artikel von Bernadette Weikl

- Hintergrund

Kaum etwas macht die Globalisierung so anschaulich wie die wachsende wirtschaftliche Bedeutung des Außenhandels. In den letzten 70 Jahren wurde weltweit ein immer größerer Teil der produzierten Güter exportiert. Um genau zu sein – von 1960 bis 2022 stieg der globale Warenexport um den Faktor 21,2. Die Länder exportieren rund um den Globus also rund 21 mal so viel, während sich die Warenproduktion in diesem Zeitraum „nur“ verneunfachte. Nicht bloß für Deutschland als “Exportweltmeister” ist der Außenhandel Motor, sondern für die ganze Welt. Auch auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos kommende Woche ist der Handel zwischen den Staaten das Thema.

Globalisierung: Geschichte und Bedeutung

Der Begriff „Globalisierung“ beschreibt die zunehmende Verflechtung der Volkswirtschaften. Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen intensivieren sich jedoch nicht linear und unwiderruflich, sondern erleben immer wieder Auf- und Abschwünge.

Globalisierung im Sinne von Fernhandel ist kein neues Phänomen. Bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. florierte beispielsweise der Handel mit Luxusgütern wie Seide und Gewürze auf der Seidenstraße zwischen China und Rom. Vor allem ab dem 15. Jahrhundert ermöglichten neue Seewege, sogenannte Gewürzrouten, exotische Artikel wie Nelken, Pfeffer oder Muskatnuss per Schiff zwischen den Kontinenten zu transportieren.

Wie Seide waren Gewürze aus europäischer Sicht Luxusartikel, und das Handelsvolumen blieb gering. Dennoch schufen diese Schiffsrouten in zunehmendem Maße eine weltumspannende Vernetzung. Im 17. Jahrhundert, zur Zeit der wissenschaftlichen Revolution, beförderten diese Strukturen den weltweiten Wissenstransfer in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen.

Kolonialzeit: Europäische Expansion

Im 19. Jahrhundert mit dem Wettlauf Europas um Kolonien und der Aufteilung der Welt gab es einen außergewöhnlichen Aufschwung des internationalen Handels, der Finanzströme/Kapitalexporte und der Migration. In der Theorie erlaubt es der internationale Handel jedem Land, sich auf bestimmte Güter oder Dienstleistungen zu spezialisieren und im Gegenzug das zu importieren, was ihm fehlt oder nur mit großem Aufwand hergestellt werden kann. Die Geschichte des Kolonialismus, noch befeuert von der industriellen Revolution, zeigt jedoch bis heute eine Verzerrung – zugunsten Europas.

19. Jahrhundert: Erste Welle der Globalisierung

Das 19. Jahrhundert war in manchen Ländern geprägt von der industriellen Revolution. Erfindungen wie die Dampfmaschine, automatisierte Erntegeräte, Fließbänder und der weit verbreitete Zugang zu Elektrizität machten es möglich, Waren einfacher und kostengünstiger zu produzieren, aber auch schneller über weite Strecken zu transportieren. Viele Produkte wurden billiger und für die Massen erschwinglich – das Handelsvolumen stieg. Parallel verschränkten sich auch die Finanzsysteme zunehmend miteinander – Investitionen in ausländische Unternehmen wurden möglich. Zusammen heizten diese Faktoren die Weltwirtschaft an. Mit ihm vergrößerte sich das bereits bestehende Ungleichgewicht zwischen den Ländern, aber auch die soziale Frage angesichts der menschenverachtenden Produktionsbedingungen. Denn am meisten profitierten die Reichen der westlichen Länder mit genügend Kapital und Technologie von den neuen Investitionsmöglichkeiten.

Zeit der Weltkriege

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen schwächte sich der Globalisierungsprozess ab: So erlebte der internationale Handel in den 1920er Jahren aufgrund von Währungs- und Finanzkrisen (beispielsweise der Weltwirtschaftskrise 1929) einen deutlichen Rückgang. Durch den Niedergang Europas, der treibenden Kraft der Globalisierung, und stärker werdende Ungleichgewichte zwischen den Ländern verstärkte sich diese Tendenz. Die Weltwirtschaft zerfiel in antagonistische Blöcke.

Nachkriegsboom in Europa

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs befeuert der Wiederaufbau in Europa den Kapital- und Warenaustausch. In Deutschland spricht man vom Wirtschaftswunder, die Zeit von 1945 bis 1975 ist aber auch anderswo geprägt von einem starken wirtschaftlichen Aufschwung und umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) von 1947 soll den Welthandel vor allem für Industriegüter liberalisieren. Bis in die 1980er Jahre beschleunigt und weitet sich der Globalisierungsprozess aus.

Vor- und Nachteile der Globalisierung

© Ruben Neugebauer / Greenpeace

Greenpeace-Aktive nehmen 2016 an der bundesweiten Demonstration gegen TTIP und CETA in Berlin teil.

Mit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) 1995 wurde auch die Öffnung der Märkte für Agrargüter zum politischen Ziel. Im Zuge des sich in den Industrieländern verbreitenden Neoliberalismus' kam es zwischen großen Handelsblöcken wie der EU und USA zu weitreichenden Freihandelsabkommen wie CETA (seit 2017 vorläufig in Kraft) oder TTIP (Verhandlungen seit 2013), um die Märkte zu öffnen. Globalisierte Wertschöpfungs- und Lieferketten kennzeichnen diesen Prozess. Geld, Produkte, Güter, Informationen und Menschen überschreiten heute viel schneller die Grenzen als noch vor wenigen Jahrzehnten. Hightech-Kommunikation beschleunigt die weltweite Verteilung von Waren und Wissen bis in den letzten Winkel der Erde. Doch Globalisierung bedeutet nicht ausschließlich wirtschaftliche Entwicklung.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Greenpeace-Forschungsreise im Nordpazifik: Aktivist:innen und Forscher:inen protestieren für menschenwürdige Arbeitsbedingungen vor einem taiwanesischen Langleinenfischer (03/2023).

Globalisierung als Treiber der Modernisierung

Nach der Modernisierungstheorie bringt der Globalisierungsprozess “eine fortschreitende Angleichung der verschiedenen politischen und technischen, sozialen und kulturellen Systeme” hervor. Neben der technischen Modernisierung breiten sich Ideen von Demokratie, Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit aus: In China wird der Ruf nach einem Klimagesetz und Menschenrechten laut. In Indonesien und Neuseeland geht die Fischereikommission mit menschenrechtsbasierten Arbeitsstandards gegen Zwangsarbeit und Sklaverei auf Hochseeflotten vor. Globalisierung birgt viele Probleme, aber auch deren Lösungen.

Wachsende Ungleichheit: Gewinner und Verlierer

Globalisierung baut auf Freihandel auf. Doch wem nützt die Öffnung der Märkte? Wer kann den globalen Preiskampf überleben? Ein steigender Handelsaustausch zwischen den Staaten ist nicht zwingend mit einer gleichmäßigen Verteilung der positiven Auswirkungen der Globalisierung verbunden. Stichwort Ausverkauf des globalen Südens: Multinationale Konzerne profitieren von niedrigen Lohn- und Produktionskosten und laxeren Tierwohl- und Umweltstandards in Entwicklungsländern. Sie verschaffen sich Wettbewerbsvorteile, während arme, rohstoffreiche Länder oder Produktionsländer die Hauptlast von Umweltverschmutzung und Klimakatastrophen zu tragen haben.

Es zeigt sich, dass die Global Players auf dem Weltmarkt expandieren, während kleinere Unternehmen durch staatliche Subventionen geschützt werden müssen. So fürchten deutsche und französische Bauern Nachteile und protestieren Ende 2024 gegen das Mercosur-Abkommen mit Südamerika.

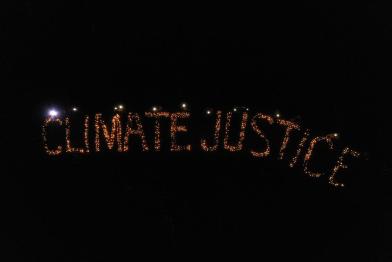

© Kristian Buus / Strike WEF

Auftakt des dreitägigen Marsches der Klimaaktivist:nnen zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz (2020).

Risiken der Globalisierung

Ein globaler Wirtschaftsaustausch verstärkt die gegenseitige Abhängigkeit der Länder: Wirtschaftlicher Auf- oder Abschwung in einem Land kann einen Dominoeffekt bei seinen Handelspartnern weltweit auslösen. So verursachte das Containerschiff "Ever Given", das im März 2021 während der Corona-Pandemie im Suezkanal festhing, tagelang globale Lieferengpässe und damit Wirtschaftseinbrüche. Auch hat Corona gezeigt, dass die Globalisierung ein Turbo-Katalysator für die sprunghafte Verbreitung von Pandemien auf der ganzen Welt ist.

Auf dem Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum), seit 1971 jährlich in Davos, und auf dem Weltwirtschaftsgipfel (seit 1975) versucht man Lösungen zu finden für die drängendsten Fragen zu Finanzkrisen, Pandemien, Umweltschutz, Terrorismus, bewaffneten Konflikte, Drogen- und Waffenhandel, organisierte Kriminalität, Kernenergie und viele weitere Probleme.

Auswirkungen auf unsere Umwelt

© Chris Grodotzki / Greenpeace

Greenpeace-Aktive protestieren vor dem Bundeskanzleramt in Berlin während des Besuchs von Brasiliens Präsident Lula da Silva (Berlin, 2023).

Ein Kapitalismus ohne jede Regulierung hat einen gewaltigen Umweltverbrauch zur Folge; er droht unsere planetaren Ressourcen zu vernichten: Kahlschlag in den letzten Urwäldern der Erde, leergefischte Meere, Agrarwüsten und Monokulturen. Die Lebensgrundlagen aller Lebewesen – der jetzigen und kommenden Generationen sind gefährdet. Das Verbrennen fossiler Energieträger im Zuge der Industrialisierung generierte unkontrollierbare Klima-Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund haben sämtliche globalen Abkommen bisher nur auf dem Papier dem Umweltschutz gedient. Im Gegenteil: Der CO2-Ausstoß ist parallel weltweit fast kontinuierlich gestiegen und ebenso nimmt die Macht der Konzerngiganten und Monopolisierung einzelner Branchen zu.

Freihandel ohne Kontrolle schwächt die politische Handlungsfähigkeit einzelner Staaten, sie werden durch Großkonzerne erpressbar: „Unterschreibt ihr nicht das Freihandelsabkommen, können wir keine Autos dort verkaufen, dann werden bei uns ganz viele Menschen arbeitslos!“. So lautete beispielsweise der Tenor der Autokonzernlobbyist:innen zur Verhandlung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten.

Im Gegenzug dürfen bestimmte Mengen an landwirtschaftlichen Gütern wie Soja oder Rindfleisch aus den Mercosur-Staaten nach Europa zollfrei eingeführt werden. Deren Produktion führt in den Herkunftsländern bereits heute zur Zerstörung wertvoller Ökosysteme wie z.B. des Amazonas-Regenwaldes oder des Cerrados und bedroht dort wie hier kleinbäuerliche Betriebe. Dies zeigt, dass von dem geplanten Freihandelsabkommen vor allem große Industriebetriebe, die maßgeblich zur Naturzerstörung beitragen, profitieren, während Menschen und Umwelt darunter leiden.

Diese Entwicklung ist mit den Grundprinzipien von Greenpeace nicht vereinbar. Greenpeace arbeitet weltweit für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und der Artenvielfalt, dazu gehört eine nachhaltige und sozial gerechte Wirtschafts- und Unternehmenspolitik.

Wir brauchen eine direkte Kontrolle im Rahmen der Vereinten Nationen. Zudem müssen die wichtigsten Akteure der Globalisierung – Finanzindustrie, transnationale Konzerne und Tech-Giganten - von der Politik reguliert und zu umwelt- und sozialverträglichem Handeln verpflichtet werden.

Neue Regeln für den Welthandel

Wollen wir die Lebensgrundlagen erhalten und die Arten schützen, brauchen wir eine klare Regulierung des Welthandels. Globale Abkommen können dem Umweltschutz dienen, moderne Kommunikationsmittel fördern den Informationsfluss und schnelle Hilfe. Doch das reicht nicht. Die Regeln des Welthandels müssen grundlegend neu gestaltet werden:

- Sie müssen auf demokratischen Entscheidungsstrukturen basieren und transparent sein.

- Sie müssen Menschenrechte achten und Armut beseitigen.

- Die gesamte Produktion muss umweltfreundlich und nachhaltig werden.

- Die Industrieländer haften für die Folgen ihrer Aktivitäten: Vorsorge- und Verursacherprinzip müssen in den internationalen Abkommen und Handelsregeln verankert werden.

- Konzerne, die den Profit abschöpfen, müssen angemessene Steuern bezahlen.

- Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen muss zu einer UN-Umweltorganisation ausgebaut werden.

- Gemeinschaftsgüter wie Boden, Wasser, Luft, Wälder, Meere und biologische Vielfalt, die Lebensgrundlagen aller Menschen, müssen ausnahmslos und überall geschützt werden.