Fukushima: Rückkehr ins Ungewisse

- Ein Artikel von Ortrun Sadik

- Nachricht

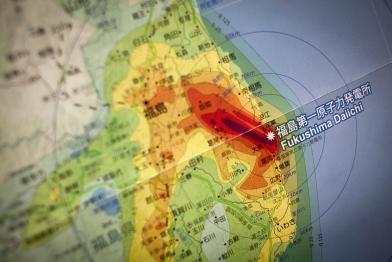

Japans Versuche, die Region um das AKW Fukushima von Strahlung zu säubern, sind gescheitert, das zeigt ein Greenpeace-Report. Trotzdem sollen die Evakuierten zurück in ihre Häuser.

Bald wird sie eröffnet, die neue Schule von Iitate. 92 Kinder sind angemeldet; sie werden lachend über die Flure stürmen und Mathe in den Klassenzimmern büffeln. Bloß draußen spielen dürfen sie nicht. Denn auf dem Hügel hinter der Schule lauert die Radioaktivität. Das Dorf Iitate liegt 40 Kilometer nordwestlich von Fukushima, dem Atomkraftwerk, das am 11. März 2011 explodierte und die Gegend weiträumig verstrahlte. Sechs Jahre lang war das Dorf verlassen, die Bewohner:innen evakuiert. Nach großangelegten Säuberungsaktionen kehren seit März vergangenen Jahres die ersten Menschen in ihre verlassenen Häuser zurück. Viele sind es nicht, die meisten haben Angst. Sie wollen nicht wiederkommen, wie Frau Kanno und Toru Anzai. Und das zu Recht, wie der neue Greenpeace-Report zeigt: Die Messungen belegen, dass in den Häusern der beiden die Strahlung nach wie vor zu hoch ist.

Gerade einmal 500 der einst 6000 Bewohner leben inzwischen wieder in Iitate. Und das, obwohl die japanische Regierung großzügige finanzielle Unterstützung zahlt für die, die kommen. Den Menschen hingegen, die lieber nicht zurückkehren wollen in die einstige Sperrzone, streicht sie die Entschädigungsleistungen. Auch Teile des evakuierten Namie sollen wieder bewohnt werden. Die Stadt mit einst 20.000 Einwohner:innen liegt 15 Kilometer näher am AKW Fukushima als Iitate.

Überall Messstationen –doch keine Sicherheit

Wer zurückkommt, wird gründlich dabei begleitet. Jedes wiederbezogene Haus erhält eine leuchtende Anzeigetafel, die permanent die aktuelle Radioaktivität verkündet. In der lokalen Tageszeitung stehen die Strahlenwerte der offiziellen Messstationen neben den lokalen Wetterdaten. Das soll Vertrauen einflößen. Doch viele Menschen sind beunruhigt.

Wie berechtigt diese Angst ist, zeigt wieder einmal der jährliche Greenpeace-Report mit den Strahlenmessergebnissen aus der Region. Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Messteam einige Dörfer, Teile von Namie innerhalb und außerhalb der Sperrzone und eine Durchfahrtsstraße auf 25 Kilometer Länge gründlich untersucht. Außerdem wurden exemplarisch in neun Häusern an hunderten von Punkten Langzeitmessungen durchgeführt.

Eins dieser Häuser ist das von Ms. Kanno, einer ehemaligen Bewohnerin von Namie: Trotz aller Dekontaminierungsbemühungen der japanischen Regierung sinkt auch im siebten Jahr nach dem atomaren Super-GAU die Strahlenbelastung nicht ausreichend. Sie liegt mit 1,3 bis 5,8 Mikrosievert pro Stunde um das Fünf- bis 20-fache über dem Grenzwert dessen, was die japanischen Behörden als vertretbare Höchstbelastung festgelegt haben.

© Christian Åslund / Greenpeace

Der Versuch, die Region um explodierte AKW Fukushima von der Strahlung zu säubern, führte zu 8,4 Millionen Kubikmetern radioaktivem Abfall.

Wenn der Stein am Wegrand strahlt

Anderes Beispiel: Ein radioaktiver Hotspot keine 50 Meter neben der Straße 114, die Namie nach Nordwesten hin mit dem Umland verbindet. Im September vergangenen Jahres wurde die Route, die durch die Sperrzone führt, für die Öffentlichkeit freigegeben. Zufällig stieß das Greenpeace-Team bei seinen Messungen auf den Hotspot – der Geigerzähler zeigte 137 Mikrosievert pro Stunde. Alle Geräte schlugen Alarm. Doch für Menschen ohne Geigerzähler verrät nichts die immense Gefahr: kein Warnsignal, keine Färbung, kein Geruch.

Das ist gewiss im Sinne der japanischen Regierung. Denn eigentlich möchte die die Bevölkerung glauben machen, die Radioaktivität wurde beseitigt. In einer Mammutaktion hat die Regierung die Häuser und Dörfer waschen lassen, hat Erde abgetragen und verstrahlte Wiesen abgemäht. Überall in der Region stapeln sich die Säcke mit dem Müll dieses sinnlosen Versuches, kleine Wohninseln in einer verstrahlten Region von der Strahlung zu befreien.

Radioaktive Bergwälder

Sinnlos, weil die Bergwälder ringsherum weiterhin radioaktiv verseucht sind. Jedes Staubkorn von dort kann Cäsiumpartikel mit ins Haus schleppen. Denn die Regierung kann zwar Milliarden dafür ausgeben, Häuser und Straßen waschen zu lassen. Aber sie kann dem Wind nicht verbieten, abends aus den Hügeln zu wehen. Oder dem Regen, von den verstrahlten Bäumen abzutropfen und in Rinnsalen ins Dorf zu fließen. Und niemand kann kontrollieren, ob die Kinder, die bald in Iitate zur Schule gehen, nicht vielleicht einen falschen Stein aufheben, durch eine Matschpfütze springen oder eine Walderdbeere naschen.

Doch obwohl die jährlichen Greenpeace-Messungen immer wieder belegen, dass die Versuche Japans, die Region zu dekontaminieren, gescheitert sind, obwohl viele Menschen sich weigern, zurückzukehren und mittlerweile sogar vor dem UN-Menschenrechtstribunal gegen das japanische Vorgehen klagen, hält die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe an diesem Unterfangen fest. Mehr noch: Das Dekontaminierungsprogramm soll sogar noch ausgeweitet werden. Ab April 2018 sollen Arbeiter anfangen, auch hochverstrahlte Ortsteile in Namie und anderswo in der Sperrzone 3 (höchste Stufe) von der Radioaktivität zu säubern. Das treibt den Irrsinn des bisherigen Projektes weiter auf die Spitze, denn schon heute weiß kein Mensch, wohin mit den tausend und abertausend Tonnen Atommüll, die dabei eingesammelt werden. Damit setzt Japan mutwillig weitere zigtausend Arbeiter einer Gefahr aus, die zu keinem Ziel führt – nur, um sich und seiner Bevölkerung nicht eingestehen zu müssen, dass Atomkraft eben doch hochgefährlich ist. Und ein Super-GAU in keiner Weise beherrschbar.

Fukushima 7 Jahre nach der Katastrophe – Wohin mit dem strahlenden Müll?

Mehr erfahren:

Fukushima Report 2018 (engl.)

Anzahl Seiten: 52

Dateigröße: 8.86 MB

Herunterladen