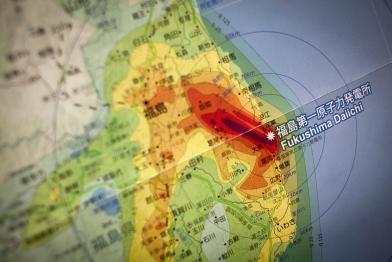

Fukushima: radioaktive Müllberge und massenweise Atomtransporte

- Ein Artikel von Ortrun Sadik

- Nachricht

Atommüll, der sich im Wald stapelt, Atomtransporte auf den Straßen – das Leben rund um Fukushima ist nicht normal. Jetzt reagiert sogar die UN und verlangt von Japan Aufklärung.

Die Zahlen sind absurd, die Bilder noch viel mehr: Überall in der Region Fukushima stapelt sich Atommüll in der Gegend. Schwarze Plastiksäcke voll mit radioaktiv verseuchter Erde, irgendwo im Wald, am Straßenrand, neben dem Haus, in der Wiese. 141.000 solcher atomarer Lager gibt es mittlerweile in der Präfektur Fukushima, Mehrere Millionen Tonnen Plastiksäcke, insgesamt 8,4 Millionen Kubikmeter radioaktiver Abfall. Und dazwischen gehen Kinder zur Schule, sitzen Liebespaare in der Sonne auf der Bank oder essen Angestellte ihre Pausenbrote.

„Es ist beklemmend“, sagt Shaun Burnie, Greenpeace-Experte für Atomkraft. Der gebürtige Schotte arbeitet sowohl für Greenpeace Deutschland als auch für Greenpeace Japan und ist oft in der Region Fukushima unterwegs. „Mit jedem Besuch wachsen die Atommüllberge weiter. Sie sind das Ergebnis des hilflosen Versuchs, einen ganzen Landstrich von Radioaktivität zu befreien und eine Normalität vorzuheucheln, die es nicht gibt.“

Keine Normalität in der Sperrzone

Japan möchte die Welt so gern glauben machen, es hätte die Auswirkungen der Atomkatastrophe von Fukushima im Griff. Normal soll das Leben in den Dörfern und Städten rund um das explodierte Atomkraftwerk sein, so unauffällig wie möglich. Damit das Land den Schock der dreifachen Kernschmelze vergisst, damit das Vertrauen in die Atomkraft wieder wächst, damit sich das Land die Reparaturzahlungen an die Evakuierten sparen kann. Doch die betroffenen Menschen leiden darunter. Denn das Leben in der Region ist nicht mehr normal. Und jeder Versuch, so zu tun, bringt mehr Gefahren und Risiken mit sich, als wenn man den Problemen ins Auge sieht.

So möchte die japanische Regierung große Teile der 2011 evakuierten Gebiete wiederbesiedeln und hat sie deshalb von Radioaktivität reinigen lassen. Dazu wurde Erde abgetragen, Laub eingesammelt und belastetes Gras abgemäht, wurden Häuserfassaden, Dächer und Straßen gewaschen. Entstanden sind Unmengen an radioaktivem Müll, der nun in schwarzen Plastiksäcken verpackt in der Gegend liegt. Und kleine, halbwegs strahlenfreie Inseln. Die Häuser und Wege selbst sowie ein zehn bis 20 Meter breiter Streifen drum herum wurden dekontaminiert. Die Wälder und Wiesen dahinter nicht. Sie sind weiterhin radioaktiv belastet. Der Staub, den der Wind aus den Bergen weht, auch.

Radioaktivität: die unsichtbare Gefahr

Wer zurückkommt, lebt in Angst. Ist der Kieselstein, die Pfütze vor dem Haus nun radioaktiv verseucht oder nicht? Im Report „No Return to Normal“ hat Greenpeace im Februar an 20 Häusern aus dem Dorf Iitate Langzeitmessungen vorgenommen und gezeigt, dass trotz der Säuberungsaktion Menschen, die dort leben wollten, immer wieder radioaktiver Verstrahlung ausgesetzt würden.

Auch wer nicht zurückkommt, hat es schwer. Gesundheitliche Probleme, finanzielle Nachteile, Unsicherheit, Armut, Stigmatisierung und Verlust des sozialen Netzes – mit diesen Folgen haben die Betroffenen der Atomkatastrophe bis heute zu kämpfen.

Wiederansiedelung widerspricht UN-Menschenrechtsprinzipien

Besonders Frauen und Kinder leiden unter der Situation, das zeigt der Report „Unequal Impact“, den Greenpeace im März 2017 veröffentlichte. Mittlerweile hat sich sogar die UN des Themas angenommen. Die Menschenrechtskommission in Genf untersucht derzeit, ob die Politik der japanischen Regierung nicht den UN-Menschenrechtsprinzipien widerspricht. In dieser Kommission hatten die Regierungen von Österreich, Mexiko, Portugal und Deutschland die japanische Regierung aufgefordert, weitere Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen die Menschenrechte vor allem für betroffene Mütter und Kinder besser als bisher gewahrt werden können. Bis März 2018 soll Japan dazu Stellung beziehen.

Unabhängig von dieser UN-Rüge fordern Greenpeace und etliche Menschenrechtsorganisationen immer wieder von Japan, diese gefährliche Rückkehrpolitik auf Kosten der Bevölkerung aufzugeben. Würde die japanische Regierung mehr auf die betroffenen Menschen hören, könnte sie ihnen dabei helfen, sich – wo auch immer und wie auch immer – eine neue Normalität aufzubauen.